日本は「木の文化」と言われながら、なぜお墓だけは石で作られているのでしょうか。この当たり前の疑問に立ち止まったことはありますか?

実は、私たちが何気なく訪れている石のお墓には、日本人の精神性の根幹に関わる深い意味が込められています。本記事では、お墓と石の関係を深掘りし、現代の葬送文化を見直すきっかけをお届けします。

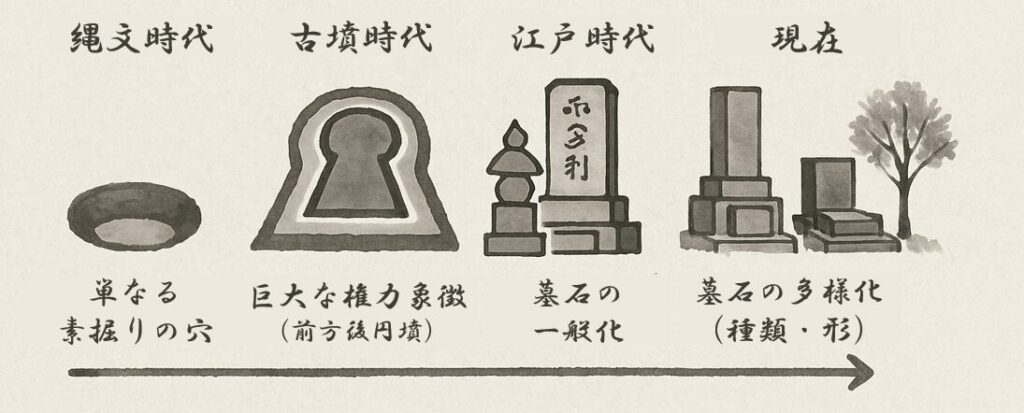

日本のお墓の歴史 -- 縄文時代から現代まで

最古のお墓は「穴」だった

お墓の歴史は約15,000年前にまで遡ります。縄文時代のお墓は、単なる素掘りの穴に遺体を曲げて埋葬するという簡素なものでした。この時点で既に、人間の遺体を特別に扱うという考え方が生まれていたことは注目に値します。

権力の象徴としての古墳

古墳時代(3世紀〜7世紀)になると、権力者のお墓は巨大化します。大阪府堺市にある仁徳天皇陵は全長約486mに達し、クフ王のピラミッド、中国の始皇帝陵と共に「世界三大墳墓」と称されるほどです。

2019年、百舌鳥・古市古墳群はユネスコ世界文化遺産に登録されました。これらの古墳は「土製建造物の類まれな技術的到達点を表し、墳墓によって権力を象徴した日本列島の人々の歴史を物語る顕著な物証」と評価されています。

石へのこだわりが始まったのは?

しかし、一般庶民のお墓は、縄文時代から古墳時代を通じて、ほとんど変化がなかったとされています。石のお墓が一般化したのは、意外にも江戸時代になってからのことです。このころから、土葬した上に卒塔婆や墓石を設置することが広まりました。

石のお墓の起源 -- 「千引石」の神話

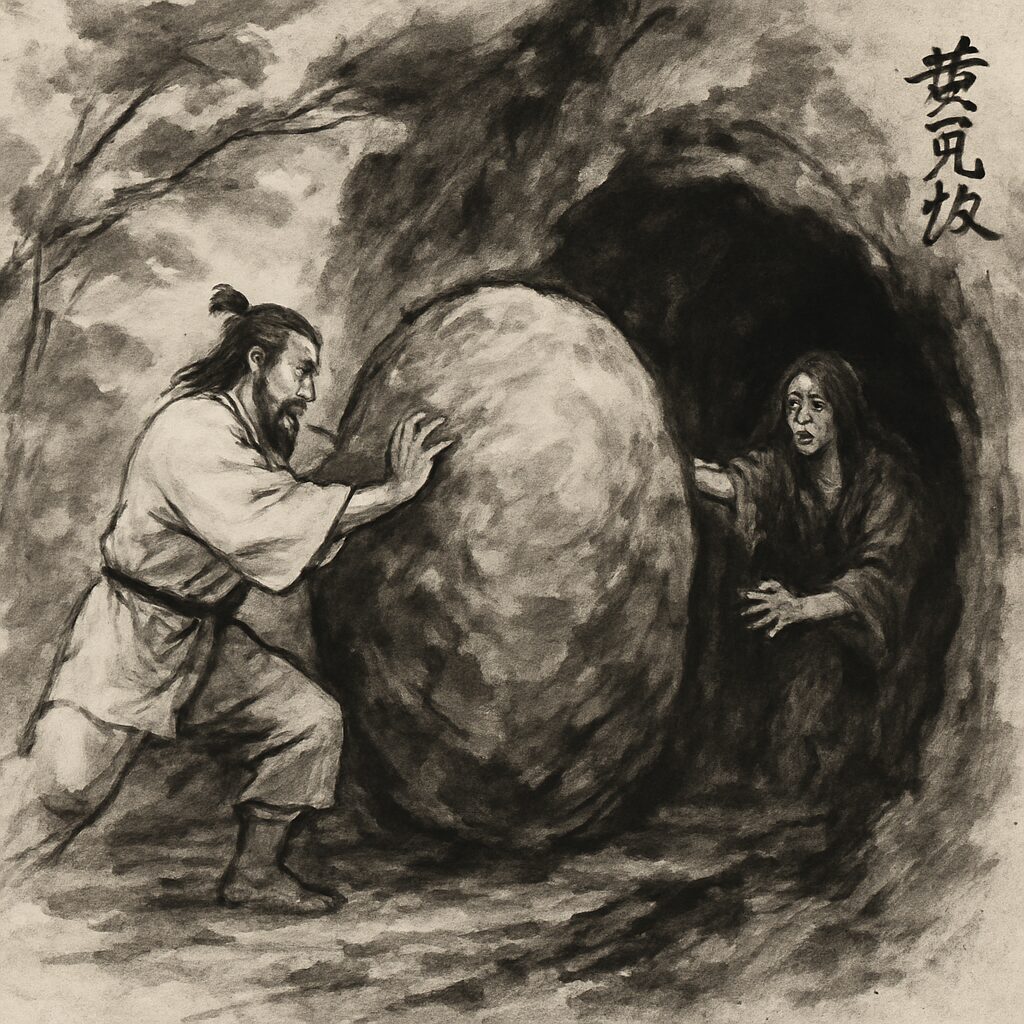

イザナギとイザナミの物語

お墓が石である理由は、日本最古の歴史書「古事記」に記された神話に深く関わっています。日本の国土を生み出した神であるイザナギとイザナミの物語がその起源です。

火の神を産んだ際に火傷を負って亡くなったイザナミを追って、イザナギは黄泉の国(死者の国)まで行きます。しかし、そこで見た変わり果てた妻の姿に恐れをなし、逃げ出してしまいました。怒ったイザナミに追われたイザナギは、現世と黄泉の国の境界(黄泉比良坂)まで逃げ帰り、千人がかりでようやく動かせるほどの巨大な石「千引石(ちびきいわ)」で入り口を塞いだのです。

この「千引石」こそが、日本における墓石の原型とされています。島根県松江市東出雲町には、実際にこの伝説の「千引石」があると伝えられています。

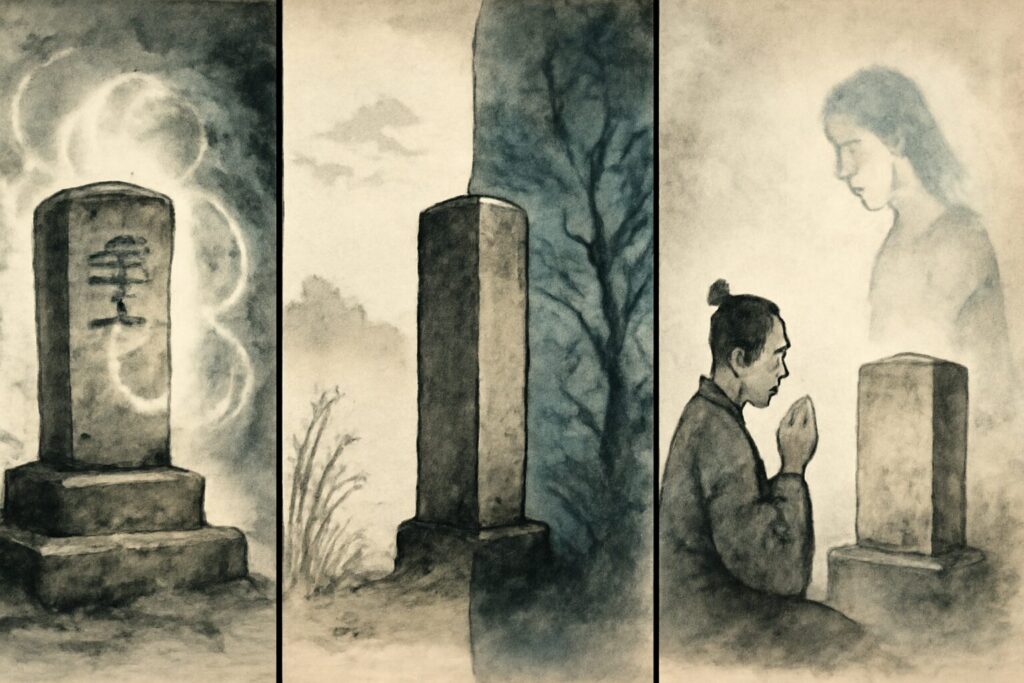

石が持つ三つの神聖な役割

「千引石」の神話から、日本人が石をお墓に選んだ理由には、主に三つの意味があると考えられています

1. 霊力を持つ墓石

石には死者が地上に出てくるのを防ぎ、追い返す能力があるとされました。これは神話でイザナギが千引石で黄泉の国を塞いだことに由来します。

2. あの世とこの世を分ける境界石

石は単なる物体ではなく、災いを防ぎ安全を守る力を持つと考えられていました。この考え方は後に鳥居や道祖神、六地蔵などの境界を示す石造物へと発展します。

3. 死者と対話するための石

神話の中で、イザナギとイザナミは千引石を挟んで会話しています。これは現代の私たちがお墓に向かって故人に語りかける行為そのものを示唆しています。

「石の文化」と「日本人の宗教観」

日本には古来より「石には霊が宿る」という信仰がありました。八百万(やおよろず)の神々という言葉に表されるように、自然界のあらゆるものに神が宿ると考えられていましたが、特に石に宿る霊力は特別視されていたのです。

石造物研究家の大石一久氏は「石はあの世とこの世をつなぐ接点であり、同時に石そのものに"祖霊の実態"を見出していたのではないか」と指摘しています。

現代における墓石選びの多様化

現代では、墓石の種類や形も多様化しています。伝統的な「和型墓石」から「洋型墓石」、さらには「デザイン墓石」など、選択肢は広がっています。

また、近年では石以外の素材でお墓を作る例も増えています。セラミックやガラスなどの新素材のほか、樹木葬や海洋散骨といった自然に還る形の葬送も広がっています。

お墓の悩みと解決策

株式会社はせがわの調査によると、お墓の悩みで最も多いのが「墓の跡継ぎ」の問題です。今後お墓を購入・改葬を検討している人の多くが、樹木葬・納骨堂を含む「永代供養型のお墓」を検討しているとのことです。

現代の選択肢として注目されるのが、デジタル時代にふさわしい新たなサービスです。例えば、ネット利用して申し込みと支払いができる永代供養サービス「永遠華 永代埋葬」(価格:8万円)は、熊野古道のほど近くにある創建300年の臨済宗寺院「清蔵寺霊園」で永代供養してもらえるサービスです。

また、楽天市場では様々な墓石商品が販売されており、自分で取り付けられる戒名コンパクト墓誌(過去碑)といった商品も人気です。

文化的遺産としてのお墓を訪ねる

日本の墓制文化をより深く理解するためには、世界文化遺産に登録されている百舌鳥・古市古墳群を訪れてみるのもおすすめです。

文化庁のサイトでは、埋蔵文化財としての古墳や墳墓に関する詳細な情報も確認できます。

まとめ -- 石の意味を知り、自分らしい供養を

お墓が石である理由は、単なる耐久性だけでなく、日本人の死生観や宗教観に深く根ざしています。「千引石」の神話から始まり、石には霊力を宿し、あの世とこの世を分け、そして故人との対話を可能にするという深い意味がありました。

現代では様々な選択肢がありますが、石のお墓の伝統的な意味を知ることで、私たちは自分自身や家族にとって本当に大切なものは何かを考えるきっかけになるでしょう。

伝統を知りつつも、現代の生活スタイルや価値観に合わせた供養の形を選ぶことが、真の意味での「供養」ではないでしょうか。墓石の由来を知ることで、単なる習慣ではなく、心からの想いを込めたお墓参りができるようになるかもしれません。

あなたは次のお墓参りで、石に込められた意味を意識して故人と対話してみませんか?