はじめに:増加する墓じまいの現状

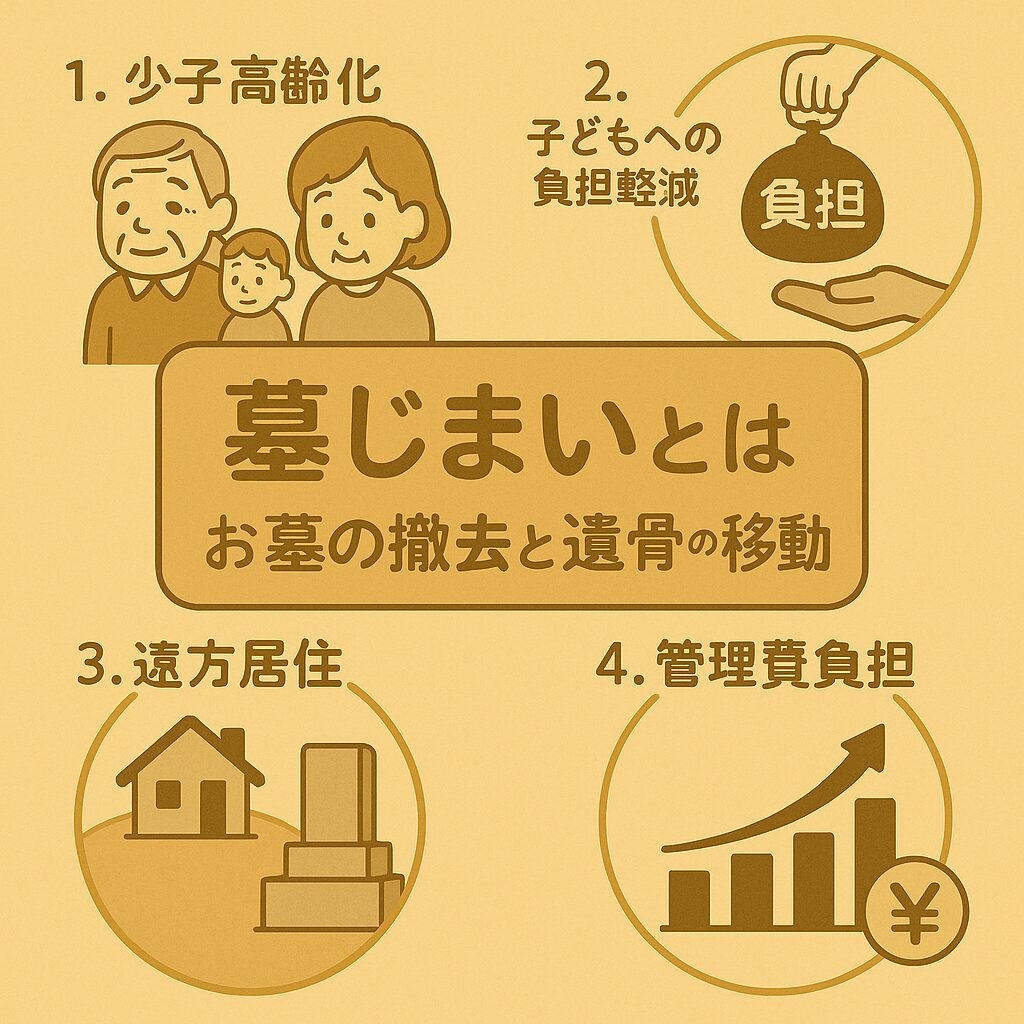

近年、少子高齢化や核家族化の影響で「墓じまい」を検討される方が増えています。厚生労働省の統計によると、2022年には全国で改葬件数が15万件を超え、過去最高を記録しました。

「お墓の管理を継ぐ人がいない」「遠方のお墓をお参りするのが困難」といった理由から、多くの方が墓じまいを選択されています。

この記事では、墓じまいの基本的な流れから必要な手続き、費用の目安まで、50代以上の方にもわかりやすく解説します。手続きに不安を感じている方も、この記事を参考にすれば安心して墓じまいを進めることができるでしょう。

1. 墓じまいとは

「墓じまい」とは、現在あるお墓を解体・撤去し、墓地を更地にして管理者に返還する一連の手続きのことです。法律上では「改葬」と呼ばれ、遺骨を現在のお墓から別の場所へ移すことを指します。

墓じまいを行うためには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいた適切な手続きが必要です。この法律では、遺骨は墓地以外の場所に埋葬してはならないと定められており、勝手に遺棄することはできません。

墓じまいが必要なケース

お墓の管理が難しくなった場合、墓じまいを検討する価値があります。特に以下のような状況では、墓じまいを検討されるケースが多いようです。

- お墓を継ぐ後継者がいない

- お墓が遠方にあり、お参りが難しい

- 管理費や檀家料の負担が大きい

- 家族が住んでいる地域の近くにお墓を移したい

2. 墓じまいの7つの手順

墓じまいは以下の7つの手順で進めていくのが一般的です。それぞれの手順について詳しく解説していきます。

①家族や親族に相談し同意を得る

墓じまいは家族だけでなく親族にも影響する大きな決断です。事前に十分な話し合いを行い、全員の理解と同意を得ることが大切です。特に、お墓に親しい親族がいる場合は、その方々の気持ちにも配慮しましょう。

話し合いの際には、墓じまいの理由や新しい供養方法について明確に説明し、誤解や後々のトラブルを防ぐことが重要です。

②お墓のあるお寺や霊園に相談する

墓じまいの意思が固まったら、まずはお墓の管理者に相談しましょう。

- 民営霊園・公営霊園:管理事務所に連絡

- 共同墓地:墓地管理委員会に連絡

- 寺院墓地:お寺の住職に相談

特に寺院墓地の場合は、墓じまいが「檀家をやめる」ことに直結するため、住職との丁寧な話し合いが重要です。いきなり墓じまいを決定事項として伝えるのではなく、相談ベースで伝えることがトラブル防止につながります。

③新しいお墓の種類と場所を決める

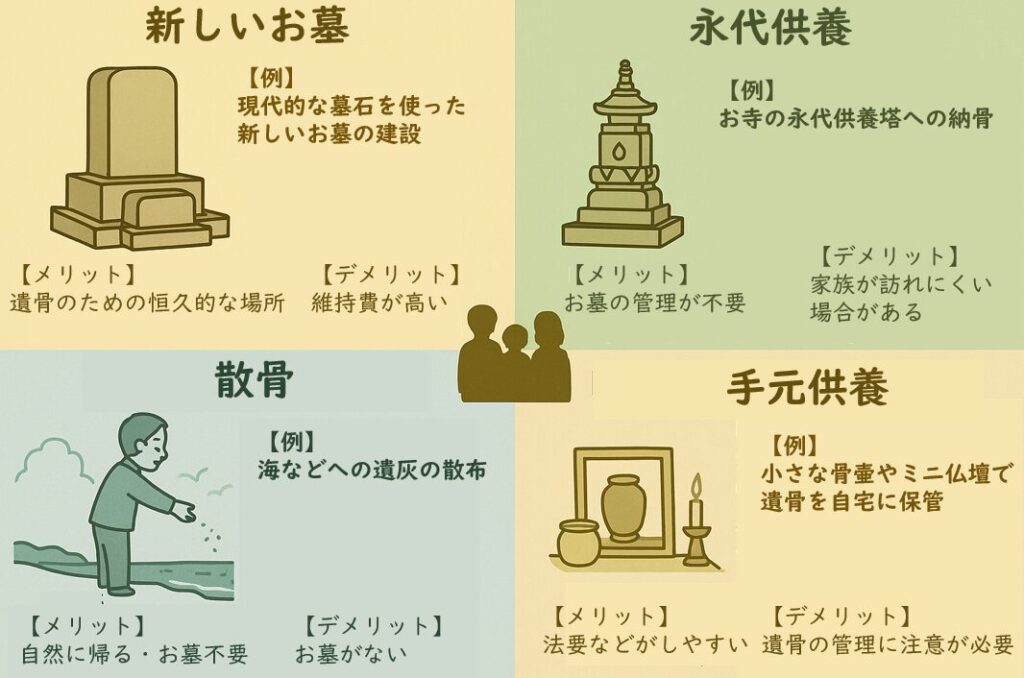

取り出した遺骨の新しい納骨先を決めましょう。選択肢としては以下のようなものがあります:

- 新しい墓地での改葬

- 永代供養墓(個別型・合祀型)

- 散骨

- 手元供養

費用や管理のしやすさ、お参りのしやすさなどを考慮して選びましょう。新しい納骨先が決まっていないと行政手続きができないため、この段階で決めておく必要があります。

【おすすめ商品】お墓参り用品セット

お墓参りをより便利に行うための必需品をセットにしました。軽量で持ち運びやすく、高齢の方でも安心してお使いいただけます。

④書類の準備と行政手続きをする

墓じまいには「改葬許可証」が必要です。この証明書を取得するために、以下の書類を準備します:

- 改葬許可申請書:現在のお墓がある市区町村の役所で入手

- 埋葬証明書:現在のお墓の管理者から発行してもらう

- 受入証明書:新しい納骨先の管理者から発行してもらう

- 改葬承諾書:お墓の名義人と申請者が異なる場合に必要

これらの書類を揃えて、現在のお墓がある市区町村役所に提出します。手続きの詳細は後ほど解説します。

⑤閉眼供養(魂抜き)をする

お墓から遺骨を取り出す前に、僧侶による「閉眼供養」を行います。これは「魂抜き」とも呼ばれ、お墓に宿る魂を抜くための儀式です。

閉眼供養は必ず行わなければならないわけではありませんが、行わない場合は石材業者が作業を請け負わないケースもあるため、基本的には行うことをおすすめします。

⑥遺骨を取り出し、お墓の撤去をする

閉眼供養が終わったら、石材業者によって墓石が解体され、カロート(お墓の地下室)から遺骨が取り出されます。遺骨の取り出しと墓石の撤去は通常、同日に行われることが多いです。

⑦新たなお墓に納骨と開眼供養

最後に、取り出した遺骨を新しい納骨先へ移し、「開眼供養」を行います。これは新しい納骨先に魂をお迎えするための儀式です。

改葬許可証を新しい納骨先の管理者に提出して、正式に納骨手続きを完了させましょう。

3. 改葬許可証の取得方法

墓じまいの中でも特に重要なのが「改葬許可証」の取得です。この許可証がないと、遺骨を法的に移動させることができません。

改葬許可証を取得する手順

- 現在のお墓がある市区町村役所から改葬許可申請書を入手する

役所のホームページからダウンロードできる場合もあります。 - 新しい納骨先から受入証明書を発行してもらう

新しい納骨先との契約が必要です。 - 現在のお墓の管理者から埋葬証明書を発行してもらう

お寺や霊園の管理事務所に依頼します。 - 上記の書類を揃えて市区町村役所に提出する

手数料として300円程度が必要な場合があります。 - 改葬許可証の発行を受ける

通常、即日〜数日で発行されます。

なお、遠方のお墓を墓じまいする場合は、書類の郵送対応をしてくれる自治体もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

【専門家のサポートサービス】

墓じまいの手続きは複雑で、自分で行うのが難しいと感じる方も多いです。専門家によるサポートサービスを利用すれば、書類の準備から行政手続きまでをスムーズに進めることができます。

4. 墓じまいにかかる費用

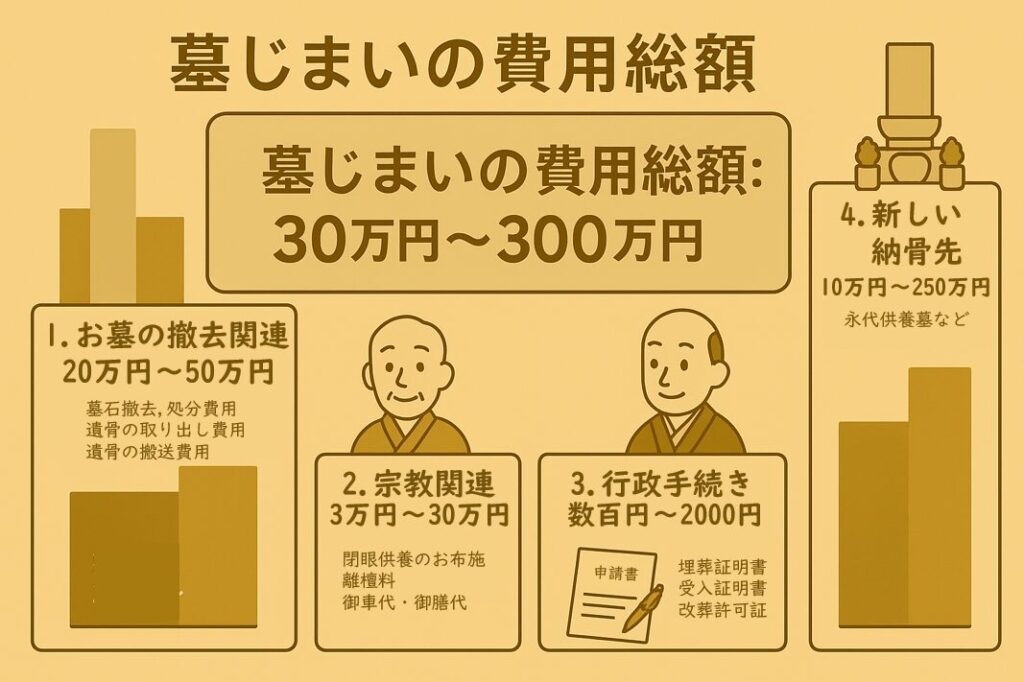

墓じまいには様々な費用がかかります。主な費用の内訳と相場は以下の通りです:

墓じまいの費用内訳

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| お墓の返還(解体・撤去) | 約20万円〜50万円 |

| 遺骨の納骨(新しい納骨先) | 約10万円〜250万円 |

| 行政手続き | 約300円〜2千円 |

| 離檀料(寺院墓地の場合) | 約5万円〜20万円 |

| お布施(閉眼供養) | 約3万円〜10万円 |

| お布施(納骨式) | 約3万円〜6万円 |

墓じまいの総費用は、新しい納骨先によって大きく変わりますが、平均して30万円〜330万円が相場です。

永代供養墓や納骨堂への改葬なら比較的費用を抑えられますが、新しく墓石を建てる場合は費用が高くなります。予算に応じた選択をしましょう。

5. 墓じまいで注意すべきポイント

墓じまいを円滑に進めるために、以下の点に注意しましょう。

親族とのトラブルを防ぐ

墓じまいを決める前に、必ず親族全員に相談し同意を得ましょう。中には「先祖に対して申し訳ない」という理由で反対する親族もいるかもしれません。丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。

寺院との関係に配慮

寺院墓地の場合、墓じまいは檀家をやめることになります。お寺によっては高額な離檀料を請求されるケースもあるため、事前に住職と丁寧に相談しましょう。これまでのお礼の気持ちを伝えることも大切です。

手続きには時間がかかる

墓じまいの手続きは、民営や公営、寺院によって3ヶ月〜6ヶ月ほどかかることがあります。余裕をもってスケジュールを組みましょう。

無縁墓にならないように

墓じまいをせずにお墓を放置すると、「無縁墓」として一方的に撤去されるリスクがあります。お墓の管理が難しい場合は、早めに墓じまいを検討しましょう。

6. 墓じまい後の供養方法

墓じまい後の遺骨の供養方法には、様々な選択肢があります。

永代供養墓

寺院や霊園が責任を持って永代にわたり供養してくれるお墓です。個別型と合祀型があり、管理の手間がなく、後継者がいない方におすすめです。

納骨堂

建物の中に遺骨を安置する施設です。屋内のため天候に左右されず、いつでも快適にお参りできます。カード式の近代的な納骨堂も増えています。

樹木葬

樹木の下や周囲に遺骨を埋葬する方法です。自然に還るイメージがあり、環境に優しい供養方法として人気が高まっています。

手元供養

小さなミニ骨壺やペンダントなどに遺骨の一部を入れて、ご自宅で供養する方法です。いつでも身近に感じられるメリットがあります。

【おすすめ商品】手元供養セット

ご先祖様を身近に感じられる、おしゃれで高品質な手元供養セットです。小さなお仏壇と骨壺がセットになっており、ご自宅での供養に最適です。

7. まとめ

墓じまいは、お墓の管理が難しくなった方々にとって現実的な選択肢です。7つの手順に沿って丁寧に進めれば、大きなトラブルなく墓じまいを完了させることができます。

特に重要なのは、親族との事前相談、お寺や霊園への丁寧な説明、そして改葬許可証の取得です。これらをしっかり行うことで、スムーズな墓じまいが可能になります。

また、墓じまい後の新しい供養方法は、ライフスタイルや予算に合わせて選びましょう。永代供養墓や納骨堂、樹木葬など、様々な選択肢があります。

墓じまいについてさらに詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式サイトや、お住まいの地域の自治体ホームページもご参照ください。

【編集後記】

墓じまいは決して先祖を粗末にすることではなく、これからの時代に合った供養の形を選ぶことです。大切なのは形ではなく、ご先祖様への感謝と敬意の気持ちを持ち続けることではないでしょうか。この記事が皆様の参考になれば幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47868902.e55687c6.47868903.5a9c7376/?me_id=1263920&item_id=10000142&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkirakuya-webshop%2Fcabinet%2F01810543%2F01886397%2F3758004.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477ea658.4c95d22a.477ea659.71514226/?me_id=1208672&item_id=10001847&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-mirai%2Fcabinet%2Fkazaridai%2Fpopular-10.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)