墓じまいや仏壇の処分を考える際に必ず耳にする「閉眼供養(へいがんくよう)」。

大切なご先祖様を祀ってきたお墓や仏壇を整理する時に必要な儀式ですが、普段の生活ではあまり関わることがないため、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、閉眼供養の意味や必要性、費用の相場、当日の流れなどを分かりやすく解説します。お墓や仏壇の整理を考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

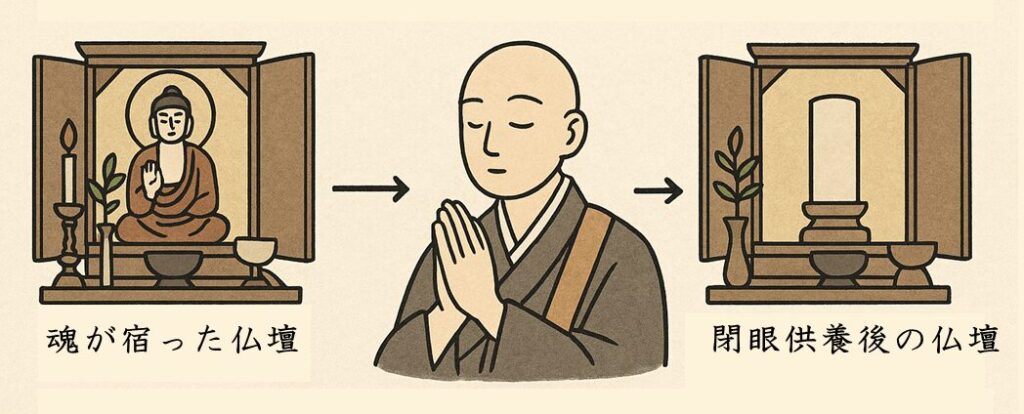

閉眼供養とは「仏さまの魂を抜く儀式」

閉眼供養とは、お墓や仏壇、位牌に宿った仏様やご先祖様の魂を抜くための儀式です。

「へいがんくよう」または「へいげんくよう」と読みます。地域や宗派によっては「魂抜き(たましいぬき)」「性根抜き(しょうこんぬき)」「抜魂式(ばっこんしき)」などとも呼ばれています。

仏教では、お墓や仏壇には仏様やご先祖様の魂が宿っていると考えられています。そのため、これらを移動させたり処分したりする際には、まず魂を抜く儀式が必要となるのです。

閉眼供養と対になる言葉として「開眼供養(かいがんくよう・かいげんくよう)」があります。これは新しいお墓や仏壇に魂を入れる儀式で、「お墓や仏壇は開眼法要を行わなければただの石や木にすぎない」と言われています。

閉眼供養の目的

閉眼供養には主に二つの目的があります:

- 宗教的な目的:お墓や仏壇に宿る魂を丁寧に抜き取り、供養すること

- 心理的な目的:長年お祀りしてきたものを処分する際の家族の罪悪感や後ろめたさを和らげること

また、閉眼供養を行わないと、石材店や仏壇業者が撤去作業を引き受けない場合もあります。

「魂の入ったものを扱うとバチが当たる」という考えや、親族間のトラブルを避けるためという理由からです。

閉眼供養が必要なケース

閉眼供養が必要になるのは、以下のようなケースです:

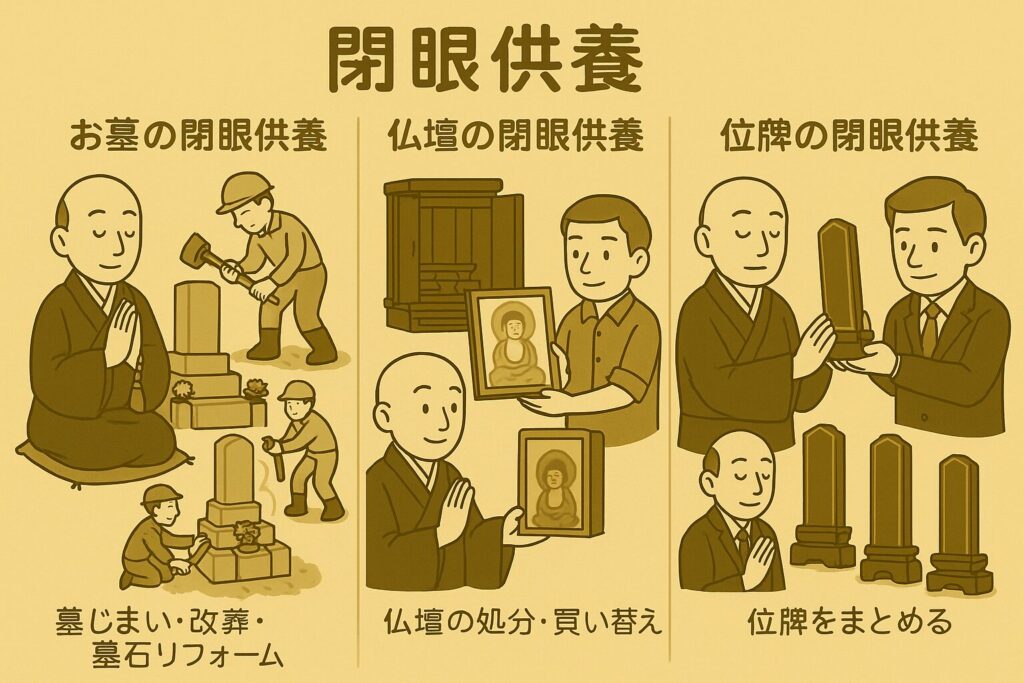

お墓に関する閉眼供養

- 墓じまいをする時:お墓を撤去する前に必要です

- お墓を移す(改葬する)時:新しい墓地に移す前に、元のお墓の魂を抜きます

- 墓石をリフォームする時:墓石を修繕・交換する際に行います

仏壇や位牌に関する閉眼供養

- 仏壇を処分・買い替える時:古い仏壇を処分したり、新しいものに買い替える際に必要です

- 位牌をまとめる時:複数の位牌を一つにまとめる場合に行います

- 遺品整理で仏壇を処分する時:家の整理で仏壇を処分する際に行われます

なお、浄土真宗の場合は考え方が異なります。浄土真宗では「魂が宿る」という概念がなく、閉眼供養という考え方自体がありません。しかし、「ご先祖への感謝を表す場」として読経を行うことは望ましいとされており、この場合は「遷座法要(せんざほうよう)」や「遷仏法要(せんぶつほうよう)」と呼ばれます

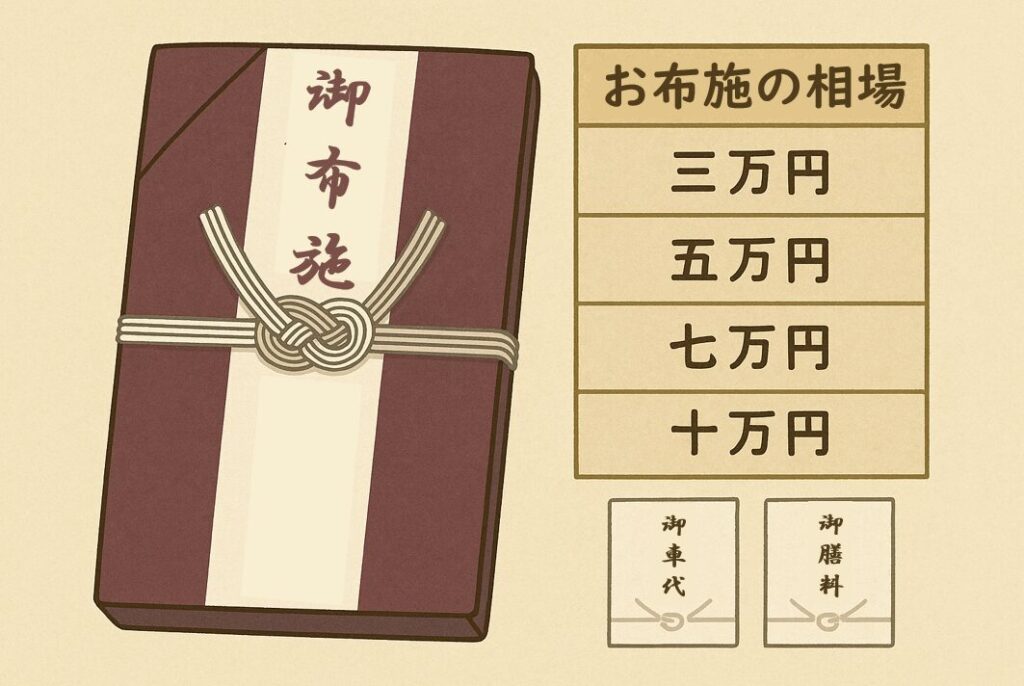

閉眼供養のお布施の相場はいくら?

閉眼供養を行う際には、僧侶にお布施を渡すのが一般的です。その費用相場は以下の通りです:

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| お布施 | 3〜10万円 |

| お車代 | 5,000〜1万円(遠方の場合) |

| 御膳料 | 5,000〜1万円(会食しない場合) |

お布施の金額はお寺との付き合いの長さによっても変わりますが、一般的には3~10万円程度が相場です。浄土真宗では閉眼供養の概念がないものの、読経をしてもらう場合は同様のお布施が必要になります。

また、お墓の場所が菩提寺から離れている場合は、お車代として5,000~1万円程度を包んで渡します。さらに、閉眼供養の後に僧侶が会食の席に参加しない場合は、御膳料が必要です。御膳料の相場は5,000~1万円程度です。

閉眼供養を含めた墓じまいの総費用シミュレーション

なお、墓じまいを機に菩提寺との付き合いを終える場合は、「離檀料」として高額なお布施を求められる場合もあります。事前に金額を確認しておくことをおすすめします。

寺院との関係を円満に終える:離檀料の基礎知識

閉眼供養の流れと手順

閉眼供養は以下のような流れで進めます:

1. 準備段階

- 日程を決める:僧侶の都合を確認し、日程を決めます。縁起を担ぐなら「仏滅」「友引」以外の日が良いとされています。

- 僧侶に依頼する:菩提寺がある場合は住職に相談します。菩提寺がない場合は、専門の業者で手配することも可能です。

- お布施の準備:閉眼供養にかかるお布施を準備します。白封筒または熨斗袋に「御布施」と表書きをして入れます。

- 親族への連絡:家族や親族で都合が合う日を調整し、参列者を決めます。

2. 当日の流れ

閉眼供養の儀式は、大体30分から1時間程度で終了します。

- お墓の清掃:閉眼供養が始まる前に、墓石やお墓の区画をきれいな状態に清掃します。

- お供え物の準備:「五供(ごく)」と呼ばれる、水・食べ物・花・蝋燭・お香の5つをお墓にお供えします。

- 僧侶の到着と読経:僧侶が読経し、魂を抜く儀式を行います。参列者は手を合わせて合掌します。

- 最後のお参り:家族全員で最後のお参りをします。地域によっては、最後に墓石を軽く叩くこともあります。

- お布施を渡す:儀式が終わったら、僧侶にお布施を手渡します。「本日はありがとうございました」と感謝の言葉を添えましょう。

- 会食(オプション):参列者や僧侶を含めた会食を執り行う場合は、会場に移動します。

3. 閉眼供養後の対応

閉眼供養が終わったら、以下の手続きに移ります:

- お墓の場合:供養後に墓石の撤去作業を進めます。

- 仏壇の場合:供養後に仏壇を処分するか、新しいものに買い替えます。

- 位牌の場合:供養後に合祀や合同供養を進めます。

閉眼供養のマナーと注意点

閉眼供養を行う際のマナーと注意点をいくつかご紹介します:

服装について

閉眼供養では、喪服を着用する必要はありません。一方で、カジュアルすぎる普段着はマナー違反となるため、平服での参加が好ましいでしょう。男性であれば黒や紺といった色合いのスーツ、女性は同系色のスーツやワンピースなどを着用します。

お布施について

お布施を持ち歩く際は必ず袱紗(ふくさ)に包み、渡す際に取り出します。閉眼供養の儀式が終了した後にお布施を渡すのが一般的です。その際は、「ささやかではございますが、こちらはお礼です」と伝えて渡すようにしましょう。

菩提寺との関係

菩提寺がある場合、勝手に他の寺院の僧侶を呼ぶとトラブルになることがあります。事前に菩提寺に相談し、了承を得ることが重要です。

親族間のコミュニケーション

墓じまいや仏壇処分は、親族間のトラブルになりやすい問題です。事前に話し合い、全員が納得した上で進めることが大切です

閉眼供養後の供養方法

閉眼供養後、ご遺骨をどのように供養するかも考えておく必要があります。最近は「手元供養」という方法も人気です。手のひらサイズの小さな骨壷やお地蔵様型の納骨オブジェなどがあり、家族がいつも身近に故人を感じることができます。

また、お焚き上げサービスを利用する方法もあります。仏壇や位牌など、処分に困るものを丁寧に供養してくれるサービスです。

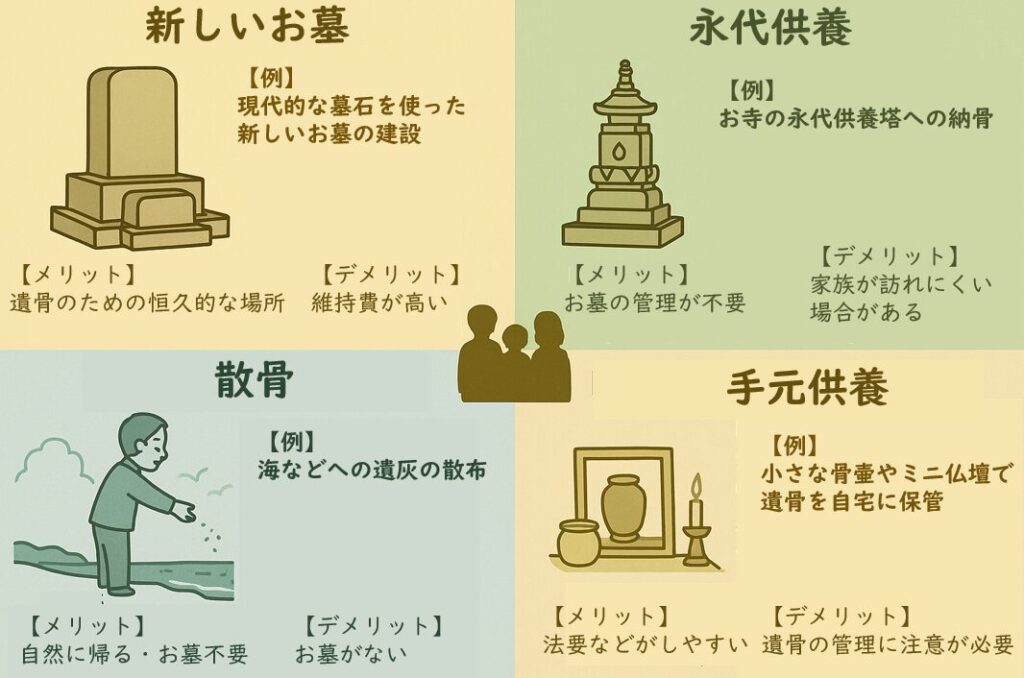

墓じまい後の供養方法について

閉眼供養を終えた後は、ご先祖様や故人様のご遺骨をどうするか考える必要があります。一般的な供養方法としては以下のようなものがあります:

1. 新しいお墓に埋葬

これまでと同様の供養を続けたい場合は、新たにお墓を建立し、その中にご遺骨を埋葬して供養します。その際には「開眼供養」を行う必要があります。新しいお墓を建てることで、供養の場を明確に設けられるため、引き続き家族や親戚が参拝できるというメリットがあります。

2. 永代供養

「お墓に納骨したいけれど、新たにお墓を建立する余裕はない」という場合は、永代供養がおすすめです。寺院や霊園と契約し、ご遺骨の管理や供養を行ってもらいます。半永久的に供養をしてもらえるため、お墓にかかる経済的な負担も軽減できます。

3. 散骨

海や山などの自然環境に、粉末化したご遺骨を撒いて供養する方法です。死後は自然に還りたいと願う人に選ばれています。散骨はお墓の管理が必要ないため、残された家族の負担を大幅に減らせるというメリットがあります。

4. 手元供養

手元供養は、自宅や身近な場所でご遺骨の保管や供養を行う方法です。ご遺骨を小さな骨壷に入れ、仏壇や飾り棚に安置します。いつも故人の存在を感じられるだけでなく、手を合わす頻度や設置場所などを自分で決められるため、自由に供養ができます。

どの方法を選ぶかは、故人の意思や家族の希望、経済的な事情などを考慮して決めることが大切です。専門の業者に相談することもおすすめします。

まとめ:閉眼供養の意義と準備

閉眼供養は、お墓や仏壇、位牌に宿った仏様やご先祖様の魂を抜くための大切な儀式です。墓じまいや仏壇の処分、改葬などを行う際には、必ず閉眼供養を行いましょう。

閉眼供養の流れとしては、まず菩提寺や僧侶に依頼し、日程を調整します。当日は、お墓や仏壇の清掃、お供え物の準備をし、僧侶の読経により魂を抜く儀式を行います。儀式後はお布施を渡し、その後墓石の撤去や仏壇の処分などを進めます。

お布施の相場は3〜10万円程度ですが、お寺との関係性や地域によって異なります。事前に確認しておくと安心です。また、お車代や御膳料などの追加費用も考慮しておきましょう。

閉眼供養は故人や先祖に対する敬意と感謝を表す大切な機会です。丁寧に準備を進め、心をこめて供養を行いましょう。

もし閉眼供養や墓じまいについてより詳しく知りたい場合は、お近くの寺院や専門の業者に相談されることをおすすめします。

よくある質問

Q: 閉眼供養は必ず行わなければならないですか?

A: 宗教的な観点からは行うべきとされていますが、浄土真宗のように宗派によっては「閉眼供養」という概念がない場合もあります。また、業者によっては閉眼供養を行わないとお墓の撤去や仏壇の処分を引き受けない場合もあります。

Q: 閉眼供養の費用を抑える方法はありますか?

A: 菩提寺がある場合は率直に相談してみるのが良いでしょう。また、複数の方のお墓や仏壇をまとめて閉眼供養することで、費用を抑えられる場合もあります。

Q: 閉眼供養の準備は誰が行うべきですか?

A: 一般的には、祭祀承継者(お墓や仏壇を管理していた人)が中心となって準備を進めます。ただし、親族間のトラブルを避けるため、事前に関係者で話し合っておくことが大切です。

Q: 閉眼供養はどのくらいの時間がかかりますか?

A: 実際の儀式は30分から1時間程度で終了することが多いですが、準備や後片付けを含めると半日程度見ておくと安心です。