2025年春、日本のテレビドラマ界に衝撃が走りました。

「私の子宮が恋をした。」というキャッチコピーと共に放送が開始された『子宮恋愛』は、そのタイトルと内容で放送前から大きな物議を醸しています。

松井愛莉主演のこのドラマは、単なる恋愛ストーリーの域を超え、現代日本社会における「表現の自由」「女性の性」「倫理観」といった根本的な問いを視聴者に投げかけています。

本記事では、なぜ『子宮恋愛』がここまで話題になっているのか、批判と擁護の両論から徹底分析します。

ドラマの内容解説はもちろん、炎上の背景にある社会的要因、そして近年の日本ドラマにおける「過激化」傾向についても探っていきます。

「子宮恋愛」とは - 物議を醸す話題のドラマの全容

『子宮恋愛』は2025年4月10日から読売テレビ「ドラマDiVE」枠で放送が開始されたドラマです。

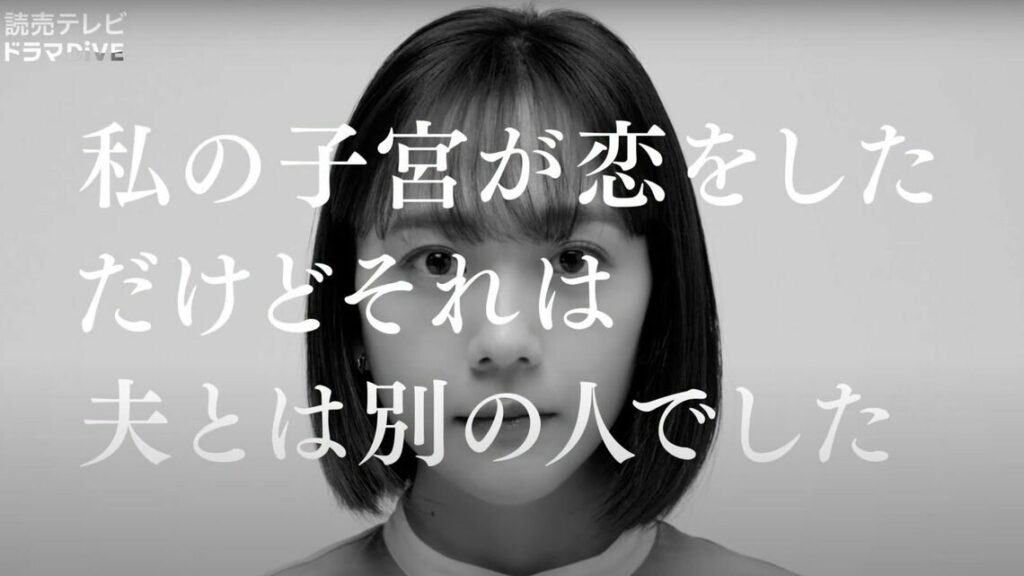

「私の子宮が恋をした。」というキャッチコピーが特徴的なこの作品は、放送前からSNSや各種メディアで大きな注目を集めています。

そのセンセーショナルなタイトルと内容から、視聴者の間では賛否両論の声が渦巻いていますが、一体このドラマはどのような作品なのでしょうか。

衝撃的なタイトルと物語設定

『子宮恋愛』は、「理性ではなく、"身体"が恋をしたらどうなるか?」をテーマにした挑戦的な恋愛ドラマです。

タイトルからも明らかなように、女性の身体感覚、特に「子宮」という言葉を直接的に用いることで、従来の恋愛ドラマの表現を大きく超えた作品として注目されています。

ドラマの予告動画には「衝撃的な純愛ストーリー」「子宮が恋をしたのは夫と別の人」「子宮が恋におちた」というテロップが次々と表示され、繊細なラブストーリーを演出しています。

この表現方法自体が、多くの視聴者にとって斬新であり、時に違和感を覚えさせるものとなっています。

あなたは「子宮が恋をする」という表現に、どのような印象を持ちましたか?違和感を覚えましたか、それとも新鮮な表現だと感じましたか?

松井愛莉主演で描かれる"身体が先に恋をする"ストーリー

本作の主人公・まき役を演じるのは、モデル出身の女優・松井愛莉です。

まきは一見平凡な主婦で、夫との関係が冷え切った状態にあります。そんな中、職場で出会った年下の男性・遥人に、心ではなく身体が反応してしまうことから物語が動き出します。

「私の子宮が恋をした」というフレーズが示すように、まきは理性や感情ではなく、身体の奥底から湧き上がる欲求に戸惑いながらも、次第に心も揺れていきます。

この過程を通じて、「恋愛とは何か?」「本能と理性はどちらを選ぶべきか?」という問いを視聴者に投げかけています。

放送情報と原作について

『子宮恋愛』は2025年4月10日から深夜枠で放送が開始されました。読売テレビ「ドラマDiVE」枠で、深夜0:59からの放送となっています。

本作は原作漫画をベースにしていますが、興味深いことに「子宮が恋をした」という一文は原作には存在せず、あえてドラマの宣伝文句として採用されたものです。

これは制作側が、主人公が抱える理性では制御できない感情の奔流を強調するために選んだ表現だと考えられます。

なぜ「子宮恋愛」は炎上したのか - 3つの批判の核心

『子宮恋愛』は放送前から大きな批判を浴び、いわゆる「炎上」状態となっています。

SNSや掲示板では「気持ち悪い」「これを地上波でやるのか?」といった否定的な声が相次いでいます。

では、なぜここまで批判が集中しているのでしょうか。その主な理由を3つに分けて分析します。

タイトルの直接性と「子宮」という言葉選びへの反発

最も多く見られる反応は、タイトルそのものに対する拒否感です。

「子宮恋愛」という言葉自体に、性的で生々しい印象を持つ人が多く、「タイトルだけで観る気が失せた」「品がない」といった意見が目立ちます。

特にX(旧Twitter)では、「子宮が恋するって表現、正直引く」といった投稿が相次ぎ、トレンド入りするほどの話題となりました。

女性の身体の一部である「子宮」を恋愛の文脈で使用することに、「女性の身体を軽視している」という批判も寄せられています。

SNS上では「臓器は恋しない」「一瞬で矛盾展開」といったツッコミも殺到し、直接的な表現が多くの視聴者に違和感を与えていることがわかります。

「不倫」を「純愛」として描く倫理観への疑問

本作のメインストーリーは、主人公・まきが夫以外の男性に惹かれていく"不倫純愛劇"です。

この構造に対して、「不倫を美化してる」「倫理観が狂ってる」との批判が噴出しています。

特に予告動画では「衝撃的な純愛ストーリー」と銘打ちながら、「子宮が恋をしたのは夫と別の人」と続くことで、不倫を純愛として美化しているのではないかという疑問が生まれています。

感情ではなく"身体が先に恋をした"という設定が、「理解できない」「気持ち悪い」という感想を生んでいるようです。

このように、現代社会の倫理観と作品の価値観の間にズレがあることが、批判の一因となっています。

実写化による表現の生々しさと視聴者の受容限界

原作漫画では"表現の飛躍"や"抽象化"によって成立していた世界観が、実写化されたことで一気に生々しくなったと感じる人も多いようです。

演技・映像・音響などのリアルさが逆に"気まずさ"を助長しているという声も見られます。

視聴者の中には、「漫画で読むぶんには許容できたが、実写は直視できない」と感じる層も一定数存在しており、メディアの形態による受容の差が明らかになっています。

ドラマが問いかける「身体と恋愛」の関係性

『子宮恋愛』の炎上の陰に隠れがちですが、このドラマが問いかけているテーマ自体は非常に深く、人間の本質に迫るものと言えます。

ここでは、作品が提起する「身体と恋愛」の関係性について考察していきます。

理性vs本能 - 作品の核心にある人間の二面性

『子宮恋愛』の中心テーマは、「理性ではなく、"身体"が恋をしたらどうなるか?」という問いです。

これは人間が持つ二面性、つまり理性と本能の対立という普遍的なテーマを扱っています。

主人公・まきが体験する「身体の奥底から湧き上がる欲求」は、私たちが日常的に抑圧している本能的な部分を象徴しています。

社会的な規範や倫理観(=理性)と、抗いがたい欲望(=本能)の間で揺れ動く人間の姿を描くことで、「本能と理性はどちらを選ぶべきか?」という哲学的な問いを投げかけています。

あなたは人生の重要な決断において、理性と本能のどちらを優先することが多いですか?その結果はどうでしたか?

女性の性欲を正面から描く試み

『子宮恋愛』に対する擁護意見の中には、「女性の性欲を正面から描くのはむしろ必要」「身体の声を無視して"正しさ"に縛られる方が不自然」といった、フェミニズム的な視点からの評価も見られます。

従来の日本のドラマでは、女性の性欲や身体感覚をここまで直接的に表現することは珍しく、その意味では『子宮恋愛』は挑戦的な試みだと言えるでしょう。

女性の性的欲求を「子宮」というメタファーを用いて表現することで、通常は語られにくいテーマに光を当てています。

「子宮」というメタファーが持つ文学的意味

「子宮が恋をした」という表現は、文学的には一種のメタファー(隠喩)として機能しています。

これは単に性的な意味だけでなく、女性の身体の最も深い部分、生命を育む場所から湧き上がる感情という意味合いを持ちます。

制作者はこの言葉によって、「主人公が抱える理性では制御できない感情の奔流を強調したかった」と考えられます。

つまり、「子宮」は単なる肉体的な器官ではなく、理性や社会的規範では制御できない本能的な感情の象徴として用いられているのです。

心理学研究では、人間の意思決定における「理性と感情の二重過程理論」が提唱されており、多くの場合、感情的反応が理性的判断に先行することが示されています。

『子宮恋愛』はこの心理学的現象を極端な形で表現したと解釈することもできるでしょう。

賛否両論 - 視聴者の声から見える日本社会の分断

『子宮恋愛』をめぐる議論は、単なるドラマの善し悪しを超えて、現代日本社会における価値観の分断を浮き彫りにしています。

賛否両論の声から、私たちの社会に存在する様々な価値観の対立を読み解いていきましょう。

SNSで展開される批判の声とその論点

X(旧Twitter)やまとめサイトでは、「気持ち悪い」という単語とともに、ドラマの存在そのものを否定する声が相次いでいます。

「夜中でもこれは流石にアウト」「タイトルで性を煽りすぎ」など、公共の電波で流すには不適切という意見が目立ちます。

特に女性層からは、「"子宮"を恋愛の道具にするのは侮辱的」と感じる人も多く、女性の身体を扱う表現に対する敏感な反応が見られます。

また、「不貞行為をカジュアルに描くのはやめた方がいい」という道徳的な観点からの批判も存在します。

擁護する人々の視点 - 「表現の自由」と「女性の性」

一方で、原作ファンからは「感情ではなく身体が先に恋をする」という設定を、性と愛の境界を問う実験的な試みとして高く評価する声も上がっています。

「表現の自由が行使されて素晴らしい!」「めっちゃ気になってる。楽しみ。」といった期待の声も少なくなく、問題提起型のドラマとして"攻めた挑戦"を認める層も存在します。

特に注目すべきは、「女性の性欲を正面から描くのはむしろ必要」「身体の声を無視して"正しさ"に縛られる方が不自然」といったフェミニズム的な視点からの擁護です。これは従来タブー視されがちだった女性の性的欲求に光を当てる試みとして評価する立場です。

世代間・価値観の違いが生む反応の差異

『子宮恋愛』に対する反応は、世代や価値観によって大きく異なる傾向が見られます。

より伝統的な価値観を持つ層からは否定的な反応が多い一方、多様な表現を受け入れる若年層やリベラルな価値観を持つ層からは肯定的な評価も見られます。

これは単にドラマの問題ではなく、「何が公共の場で表現されるべきか」「女性の身体や性はどのように扱われるべきか」といった社会的な問いに関する価値観の違いを反映しています。

「子宮恋愛」と現代ドラマの過激化傾向 - その背景と意味

『子宮恋愛』の炎上は、個別の作品の問題を超えて、近年の日本のドラマ業界全体に見られる「過激化」傾向の一環と捉えることができます。ここでは、その背景と社会的意味について考察します。

パワーワードが主流となる日本のドラマ業界

近年の日本の不倫ドラマでは、パワーワードと呼ばれるキャッチーで衝撃的なフレーズが主流になりつつあります。

2023年の『あなたがしてくれなくても』(フジテレビ系)では「私の心は3年前に死にました。」

2017年の『奪い愛、冬』(テレビ朝日系)では「愛してたんだもおおおおん!」など、記憶に残る強い言葉が話題を集めました。

また、『ギルティ~この恋は罪ですか?~』(読売テレビ・日本テレビ系)の「登場人物、全員裏切り者。」や、『昼顔~平日午後3時の恋人たち~』(フジテレビ系)の「昼、あなたを受け入れた舌が、夜、夫に嘘をつく。」など、短い言葉で世界観を射抜くような表現が多く見られます。

視聴者の注目を集めるための過激なマーケティング戦略

『子宮恋愛』が注目を集めた背景には、情報過多の現代社会における「見つけられるための戦略」があると言えるでしょう。

制作者は「子宮が恋をした」という原作には存在しない一文を、あえてドラマの宣伝に据えることで、視聴者の目を引く戦略を取りました。

情報の洪水の中でコンテンツが「見つけられる」ためには、瞬間的に視線を奪う言葉が必要です。

これはドラマ業界に限らず、現代社会のあらゆるマーケティングにも通じる普遍的な論理だと言えるでしょう。

興味深いことに、『子宮恋愛』の炎上自体が一種の宣伝効果を生み出しており、批判的な意見すら視聴率向上に寄与する可能性があります。

その過激さゆえに炎上すら宣伝戦略として機能しているようにすら見えます。

不倫ドラマの進化 - 表現の限界への挑戦

『子宮恋愛』は、日本の不倫ドラマの系譜の中でも特に表現の限界に挑戦していると言えます。

2024年の『わたしの宝物』(フジテレビ系)も、托卵(=他人の子を夫の子として育てさせる)という倫理的に挑戦的な内容で視聴者の反応を二分しました。

『子宮恋愛』が"生理的衝動"を、『わたしの宝物』が"倫理の限界"を描いたように、不倫ドラマは今、表現としての限界にも挑戦しています。

そこには単なるスキャンダルではなく、人間関係の本質をえぐり出そうとする野心すら垣間見えます。

また、春クールで放送予定の『夫よ、死んでくれないか』(テレビ東京系)も、そのタイトルから物議を醸しており、過激なドラマタイトルの増加は業界全体の傾向となっています。

結論と次のステップ - 視聴者としてどう向き合うべきか

『子宮恋愛』をめぐる議論は、単なるドラマの評価を超えて、現代日本社会における表現の在り方、女性の身体と性に関する認識、倫理観の多様性といった根本的な問いを私たちに投げかけています。

このドラマが提起する「理性と本能の対立」「女性の性欲を直視する必要性」「表現の自由と公共性のバランス」といったテーマは、実はドラマの内容よりもずっと重要かもしれません。

視聴するかどうかに関わらず、これらの問いについて考えることには大きな意義があるでしょう。

また、『子宮恋愛』の炎上は、現代のメディア消費環境における「注目を集めるための過激化」という傾向を象徴しています。

批判の声すらも宣伝効果に変えてしまうSNS時代のマーケティング戦略について、私たちはより自覚的になる必要があるかもしれません。

最終的には、『子宮恋愛』を見るか見ないかは個人の選択に委ねられますが、その判断の基準としてタイトルや他者の意見だけでなく、作品が問いかける本質的なテーマに目を向けることが重要ではないでしょうか。

あなたは『子宮恋愛』を視聴してみようと思いますか?その理由は何ですか?また、このドラマが提起する問いの中で、特に考えさせられたものはありますか?